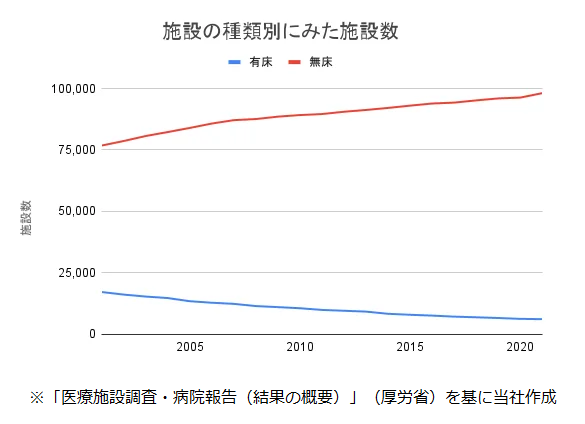

20年以上続く有床診療所の減少傾向

地域の在宅医療の拠点や専門医療を担うとされる有床診療所。その数は減少の一途をたどっています。厚生労働省の報告によると、2001年から2021年の20年間で有床診療所の施設数は3分の1近くに減少しています。*1

この調査の後も減少は続き、2022年末にはついに6,000施設を割りました。

有床診療所は病院の後方支援をはじめ、地域でさまざまな役割を果たす存在なだけに、いかにニーズに合わせて効率的な医療提供体制を構築するかが課題となっています。

■直近2年間では466施設、6,435床の減少

そこで今回、2021年2月から2023年2月までの有床診の一般病床数の推移を調査しました。その結果、2年間で466施設の減少、病床数では6,435床減少していたことが分かりました。また、都道府県別で見ると、施設数が最も減少したのは神奈川県で31施設減、274床減。病床数が最も減少したのは北海道で27施設減、471床の減少でした。

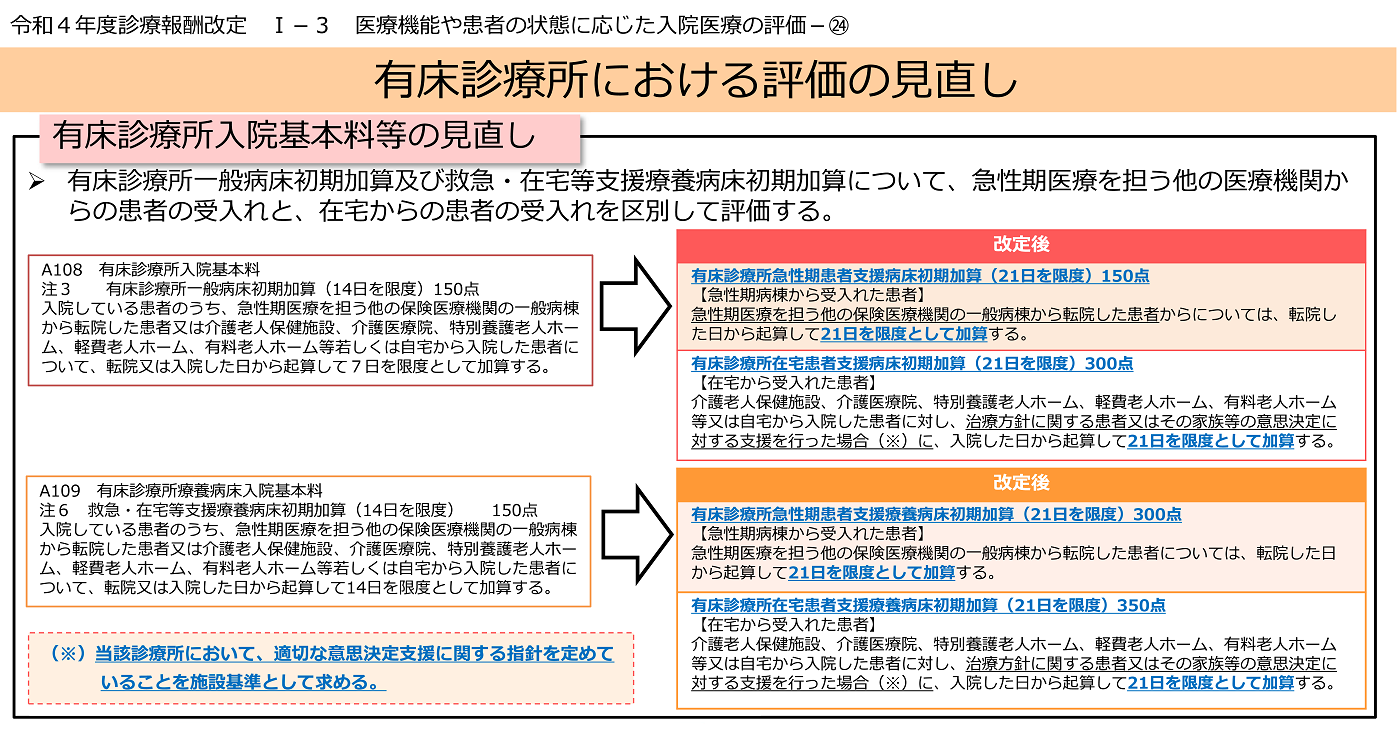

■入院基本料の評価見直しで有床診療所の経営安定を図る

有床診減少の原因の一つとして、必要な人員体制(人件費)に対して入院基本料が低く、赤字になりやすいことが指摘されています。また、コロナ禍による外来患者の大幅な減少は、診療所の収益減少を招き、経営をさらに困難なものとしました。*2

そのような状況を踏まえ、令和4年度診療報酬改定では入院基本料が見直されました。急性期医療を担う他の医療機関からの患者の受入れと、在宅からの患者の受入れを区別して評価することになり、これによって設置された有床診療所在宅患者支援病床初期加算と、療養病床の初期加算の点数が大幅に引き上げられています。*3

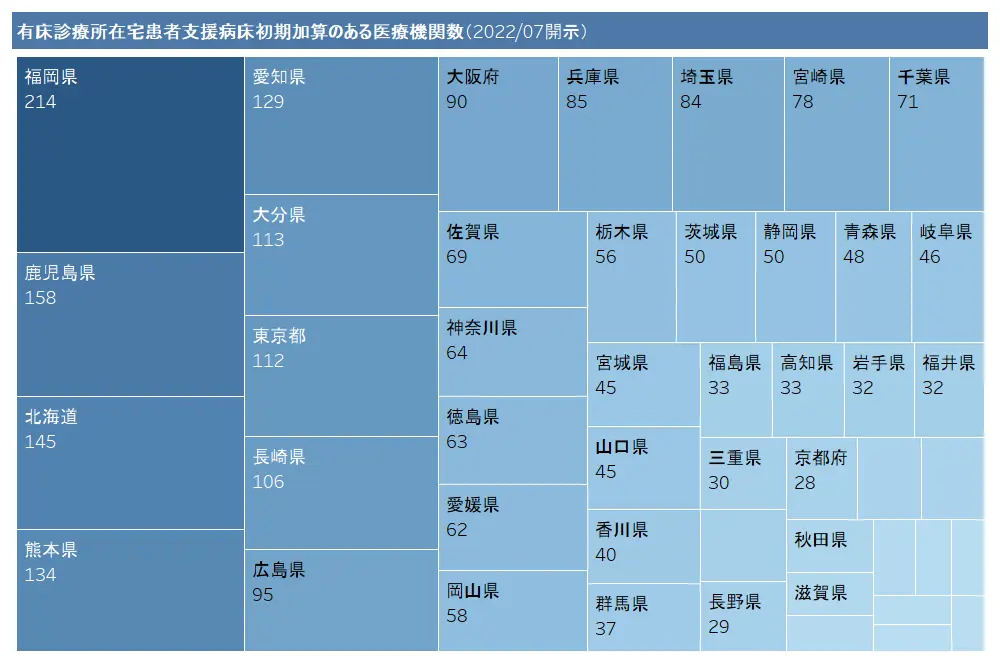

■在宅患者支援病床初期加算 最多は福岡県で214施設

そこで、2022年7月の開示情報をもとに、有床診療所在宅患者支援病床初期加算の算定施設数を調査したところ、全国で2769施設が加算有りと届け出ており、都道府県別では福岡県が214施設で最多でした。

また、病床数の減少幅が大きかった鹿児島県、北海道、熊本県においても当該算定施設数は上位にあることが分かりました。

この加算の対象となるのは、介護老人保健施設、介護医療院、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム等又は自宅から入院した患者で、治療方針に関する患者又はその家族等の意思決定に対する支援を行った場合と定められています。

したがって、これらの医療機関では経営戦略として、介護を必要とする高齢者が増加する地域の要請に応えて、医療提供体制を整えていると考えられます。

2025年問題や2040年問題を前に、地域包括ケアシステムの中核を担うことが期待される有床診療所は、それぞれの地域の事情に合わせて確保されなければなりません。当社では引き続き地域の医療提供体制についてデータを収集、提供してまいります。

【調査概要】

調査期間:2021年2月~2023年2月

調査対象:厚生局に届けている一般診療所の病床数、様式12の7・有床診療所在宅患者支援病床初期加算の有無

調査方法:各地⽅厚⽣局の公開情報の収集 および 47都道府県へ開⽰請求

【参考資料】

*1:厚生労働省「医療施設調査・病院報告(結果の概要)」

*2:日本医師会「令和2・3年度有床診療所委員会 最終答申」(令和4年3月15日)

*3:厚生労働省「令和4年度診療報酬改定の概要 入院Ⅱ(回復期・慢性期入院医療)」(令和4年3月4日版)